التعايش والتطفّل: دروسٌ من عالم الأحياء إلى علاقات الإنسان والمجتمعات والدول – فهل يستفيد الإنسان؟

منذ فجر التاريخ، والإنسان يعيش في محيطٍ يعج بشتى أشكال الحياة. تتنوع هذه الكائنات الحية ما بين البكتيريا والفطريات والحيوانات والنباتات، وتتباين في أحجامها وخصائصها وطرق تكاثرها وتفاعلها مع البيئة. وقد بدا جليًا عبر الدراسات والأبحاث العلمية أن التفاعلات بين هذه الكائنات الحية لا تحدث بشكل عشوائي، وإنما تتم وفق أنماط معقدة وشديدة التنظيم، تُعرف بالعلاقات البيولوجية. ومن بين هذه العلاقات يمكن تسليط الضوء على نوعين مهمين هما: التعايش (أو التقايض)، حيث يستفيد الطرفان من وجود بعضهما البعض، والتطفل، حيث يستفيد طرف (الطفيلي) على حساب الطرف الآخر (المضيف).

لكن ما يثير الاهتمام حقًا هو اكتشاف أن هذه العلاقات ليست حكرًا على الكائنات الدنيا فحسب، بل تمتد أواصرها لتشمل المجتمعات البشرية والعلاقات السياسية والاقتصادية بين الدول. فكما تتعايش البكتيريا المفيدة في أمعاء الإنسان لتمنحه فيتاميناتٍ ضرورية لصحته، وتحصل في المقابل على مأوى وبيئة ملائمة، نجد هناك أفرادًا أو مجتمعات يتشاركون المصالح فيما بينهم ويحققون النفع المتبادل، ما يُسمّى بالتعايش الاجتماعي أو التعايش السياسي. وعلى الجانب الآخر، تُذكّرنا الديدان الشريطية أو الفيروسات التي تتطفل على الإنسان بما يوجد في واقع العلاقات الإنسانية من استغلال وسيطرة، حيث يستفيد أحد الأطراف من الآخر دون إعطائه أي مقابل حقيقي، بل وقد يتركه في حالة ضعفٍ أو ضرر.

في هذا السياق، لا يمكن تجاهل حقيقة أن المجتمعات البشرية قد تُظهر أحيانًا قُدرةً هائلة على التعايش بين مختلف الطوائف والديانات والإثنيات، بينما في أحيان أخرى قد تسود علاقات يشوبها الاستغلال أو “التطفل”؛ سواءً على مستوى الأفراد أو الجماعات أو حتى على مستوى الدول. والتعايش الإيجابي يتيح فرصة ثمينة للنمو والازدهار المشترك، إذ تستفيد كل فئةٍ من نقاط قوة الفئة الأخرى، تمامًا كما تفعل الأسماك التنظيف التي تُخلص الأسماك الأكبر من الطفيليات، فتحصل على الغذاء اللازم مقابل تقديم خدمة التنظيف.

ولا تختلف الصورة كثيرًا إذا ما نظرنا إلى العلاقات الدولية. فهناك دول تعتمد مبدأ تبادل المصالح والاحترام المتبادل في تعاملها مع الدول الأخرى، فتخرج كل دولةٍ مستفيدة من تلك العلاقات. وفي الوقت نفسه، نجد دولًا تعمد إلى استغلال الموارد الطبيعية والاقتصادية لدولٍ أضعف منها دون أن تقدم عائدًا منصفًا، ما يشبه أسلوب الطفيليات في عالم الحيوان والنبات. ومن جهة أخرى، يشير بعض الباحثين والمفكرين إلى أنّ عدم قدرتنا على إرساء التعايش المثالي في كل زمان ومكان يرتبط بعوامل معقدة، تتضمن اختلاف الأيديولوجيات والمصالح والتوجهات السياسية والاقتصادية، فضلاً عن الإرث الثقافي والتاريخي.

كما يطرح هذا الموضوع سؤالًا مهمًا: إذا كانت الكائنات الدقيقة والحيوانات والنباتات تنجح في إقامة علاقات تعايش متنوعة، فلماذا يعجز الإنسان في كثير من الأحيان عن الوصول إلى تسويةٍ تعايشيةٍ مستدامة تضمن سلامه وسلام المجتمع وسلام بيئته الطبيعية؟ للإجابة على هذا السؤال، سنغوص في هذا المقال المطول بشيءٍ من التفصيل في عالم التعايش والتطفل لدى المخلوقات الدقيقة، والحيوان، والنبات، والإنسان، وسنسلّط الضوء على أمثلة واقعية توضح كيف يمكن لهذه العلاقات أن تكون إيجابية وبناءة، أو سلبية وتدميرية. وبعد ذلك، سنتناول بالشرح علاقات التعايش في الدولة الواحدة متعدّدة الطوائف والديانات، ومدى تأثيرها على استقرار المجتمعات من عدمه. ثم ننظر إلى العلاقات الدولية، وكيف يمكن أن تكون نموذجًا للتعايش والسلم العالمي أو نموذجًا للتطفل والهيمنة. وأخيرًا، نستعرض علاقة الإنسان بالبيئة والطبيعة، وكيف ترتبط صحة الإنسان وسلامة البيئة بنمط التعايش الإيجابي أو السلبي بينهما.

إن الرهان الكبير في هذا العصر، وفي ظل التحديات العالمية الراهنة، هو أن نتعلم من دروس الطبيعة والبيئة. فهذه الدروس ليست مجرد حقائق علمية جامدة، بل تحمل في طياتها حِكمًا اجتماعية وسياسية وإنسانية. وتبقى القدرة على تطبيق هذه الدروس في الحياة الواقعية، والتوفيق بين المصالح المتناقضة أحيانًا، هي المفتاح الأساس للوصول إلى عالمٍ أكثر توازنًا وعدلاً. في هذا المقال، سنحاول أن نرسم صورةً شاملة لهذه العلاقات، مستعينين بالشواهد والأمثلة من شتى الممالك الحية، آملين أن يُسهم هذا الطرح في تحفيز الفكر وإلهام المبادرات التي ترنو نحو تحقيق التعايش الإيجابي على كافة الصّعُد.

القسم الأول: التعايش في عالم المخلوقات الدقيقة

يُعدّ عالم المخلوقات الدقيقة أو الميكروبات (البكتيريا، الفطريات، الطحالب، وغيرها) مسرحًا غنيًا بالتفاعلات المعقدة التي ترسم صورة مدهشة للتعاون والمنفعة المتبادلة. في هذا الجزء، سنسلط الضوء على بعض الأمثلة الشهيرة لتعايش هذه الكائنات وكيف يحقق كل طرف فوائد جمة من العلاقة مع الطرف الآخر.

-

ريزوبيا – النباتات البقولية

تُعتبر العلاقة بين بكتيريا ريزوبيا والنباتات البقولية كالفاصوليا والبازلاء واحدة من أبرز الأمثلة على التعايش الإيجابي. تتوغل بكتيريا ريزوبيا في عُقدٍ تتشكل على جذور النباتات، وتقوم بتثبيت النيتروجين الموجود في الهواء وتحويله إلى مركبات قابلة للامتصاص والاستفادة. ويحصل النبات بذلك على عنصر النيتروجين الذي يعتبر أساسيًا للنمو وإنتاج البروتينات، بينما تستفيد البكتيريا من السكريات والمواد الكربوهيدراتية التي ينتجها النبات عبر عملية البناء الضوئي. هذا التعاون المثمر يتيح للنباتات البقولية أن تنمو في تربة قد تكون فقيرة بعنصر النيتروجين، كما يساهم في إثراء التربة بالنيتروجين وبالتالي تحسين خصوبتها على المدى الطويل. -

الميكوريزا – النباتات

يشير مفهوم الميكوريزا إلى الشراكة التي تنشأ بين جذور النباتات والفطريات. تقوم الفطريات بالتغلغل داخل الجذور أو في المناطق المحيطة بها، وتعمل على زيادة مساحة الامتصاص الخاصة بالنبات، ما يُسهم في امتصاص كمية أكبر من الماء والمعادن والعناصر الغذائية من التربة. وفي المقابل، يحصل الفطر على نواتج عملية التمثيل الضوئي التي ينتجها النبات، مثل السكريات. تكمن أهمية هذه العلاقة في أنها تمنح النباتات القدرة على الصمود في بيئات قد تكون فقيرة بالموارد، وتعزز مناعتها ضد بعض الأمراض. -

اللايشن (تحالف الطحالب والفطريات)

اللايشن هو اتحاد بين فطر من جهة وطحلب (أو سيانوبكتيريا) من جهة أخرى. في هذا التحالف، يلعب الفطر دور الهيكل الداعم الذي يحمي الطحلب من الجفاف والظروف المناخية القاسية، بينما يقوم الطحلب أو البكتيريا الزرقاء (السيانوبكتيريا) بعملية التمثيل الضوئي التي تُنتج المواد السكرية التي تغذي الفطر. هذا الكيان المزدوج، الذي يبدو كمخلوق واحد، قادر على العيش في بيئات قاسية مثل الصخور العارية والأشجار المتحطمة، وغالبًا ما يُعتبر مؤشرًا بيئيًا لحالة الهواء، إذ إنه حساس لملوثاته. -

البكتيريا القولونية – أمعاء الإنسان

ليس التعايش حصرًا على الكائنات الدقيقة والنباتات فحسب، فهناك علاقات وثيقة تربط الميكروبات بالإنسان نفسه. أحد أبرز هذه الأمثلة هو وجود بكتيريا الأمعاء المفيدة في الجهاز الهضمي البشري مثل الإشريكية القولونية (E. coli)، التي تساهم في هضم بعض الأطعمة المعقدة، وإنتاج الفيتامينات كفيتامين K2، وتكوين حاجز وقائي ضد الميكروبات الضارة. في المقابل، تحظى هذه البكتيريا ببيئة غنية بالمغذيات ودرجة حرارة مناسبة لنموها وتكاثرها. هذه العلاقة تجسد مفهوم “الميكروبيوم” البشري، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز صحة الإنسان وتقوية مناعته. -

البكتيريا اللبنية – تصنيع الأطعمة المخمرة

يتضح مفهوم التعايش بين الإنسان والميكروبات بشكل جلي في الصناعات الغذائية، مثل استخدام البكتيريا اللبنية في تخمير الحليب لإنتاج الزبادي والجبن. إذ تحول البكتيريا سكر اللاكتوز في الحليب إلى حمض اللاكتيك، ما يكسب المنتج طعمًا مميزًا ويمنع نمو البكتيريا الضارة. وتستفيد البكتيريا اللبنية من البيئة الغذائية المناسبة لتنمو وتتكاثر. يُعد هذا التعاون نواة مهمة للصناعات الغذائية، حيث تتحول عملية طبيعية إلى نشاط صناعي يضمن السلامة والجودة. -

التعاون الميكروبي في التخمير وصناعة المشروبات

لا يقتصر دور الميكروبات التعايشية على منتجات الألبان وحسب، بل يشمل أيضًا العمليات التخميرية الأخرى، كتخمير العجين في صناعة الخبز وانتاج المشروبات المخمرة. في هذه العمليات تتكاتف عدة أنواع من البكتيريا والخمائر لأداء وظائف مختلفة، فتؤثر في قوام العجين أو نكهة المشروبات وتحويل السكريات إلى كحول أو أحماض. هذا التناغم الميكروبي يسمح لكل نوع بالاستفادة من الأنواع الأخرى وموارد البيئة المتاحة، لينتج في النهاية منتجات قيمة للإنسان. -

العوالق والنظام البيئي المائي

في البيئات المائية، تلعب العوالق (خاصة النباتية منها) دورًا محوريًا في إنتاج الأكسجين خلال عملية التمثيل الضوئي. تُستغل العوالق بدورها من كائنات أخرى مثل الأسماك الصغيرة والقشريات، ولكن في الوقت ذاته، تتيح هذه الكائنات للحياة البحرية دورة غذائية مترابطة يستفيد منها الجميع. على الرغم من أنه يمكن النظر إلى بعض الكائنات على أنها مستهلكة للعوالق، فإن هناك توازنًا عامًّا يضمن استمرار هذه العوالق في التكاثر وإنتاج الأكسجين، وهو ما يُعد شكلاً من أشكال التعايش في النظام البيئي. -

دور الميكروبات في إعادة تدوير العناصر

في التربة، تتضافر جهود عدة أنواع من البكتيريا والفطريات لتحليل المادة العضوية وإعادة تدوير العناصر الغذائية، مثل الكربون والنيتروجين والفوسفور. هذه العملية المعقدة لا تُبقي أي نوع منعزلًا تمامًا؛ إذ تكمل كل مجموعة عمل المجموعة الأخرى، مما يضمن خصوبة التربة وإعادة تغذية النباتات. يشبه هذا التعايش في التربة حلبةً واسعة للتعاون، حيث تتبادل الكائنات الهدايا على شكل مركبات كيماوية مفيدة.

من خلال هذه الأمثلة، ندرك أن التعايش في عالم الميكروبات ليست مجرد مصادفة، بل هو نتاج آلاف أو ملايين السنين من الانتخاب الطبيعي والتكيف. لقد تطوّرت هذه الكائنات لتتكيف مع ظروف بعضها البعض، ولتخلق شبكات من المصالح المشتركة التي تضمن بقائها واستمرارها. فالمغزى العميق يكمن في فهم أن الحياة ذاتها قائمة على التواصل والتفاعل، وأنّ كل كائن حي، مهما بلغ من الضآلة، يؤدي دورًا مهمًا في المنظومة الكونية الشاملة.

وبالنظر إلى تلك الأمثلة التي يبدو بعضها بسيطًا، كالاستفادة من فيتامينات في الأمعاء، وبعضها الآخر معقدًا، كتثبيت النيتروجين والتمثيل الضوئي المشترك، يمكننا استنباط دروس قيّمة حول كيفية تعاون الكائنات لتحقيق التكامل المنشود. إن نجاح هذه الكائنات الدقيقة في تحقيق التعايش الإيجابي هو بحد ذاته درسٌ للبشرية في كيفية إدارة التنوع واستخلاص المصلحة المشتركة، سواءً في المجتمع أو السياسة أو الاقتصاد.

القسم الثاني: التعايش في عالم الحيوان والنبات

ينتشر مفهوم التعايش في أوساط الحيوانات والنباتات كذلك، ويتخذ أشكالًا متنوعة تتراوح بين تبادل المنفعة في الحصول على الطعام، والحماية من المفترسات أو الطفيليات، وتوفير المأوى والبيئة المناسبة. فيما يلي أبرز الأمثلة التي تبيّن كيف يمكن للتعايش أن يحقق مكاسب حقيقية لكلا الطرفين.

-

النحل – تلقيح النباتات

يُعدّ النحل من أهم الملقِّحات في العالم، ويشكّل مع النباتات الزهرية علاقة تعايش بالغة الأهمية للأنظمة البيئية. يجمع النحل الرحيق وحبوب اللقاح من الأزهار لتغذية أفراده وإنتاج العسل، وفي المقابل، يساهم في تلقيح النباتات عبر نقل حبوب اللقاح من زهرة إلى أخرى. بفضل هذه العلاقة، تزداد فرص تكاثر النباتات وإنتاج الثمار، ويضمن النحل حصوله على الغذاء الضروري لبقائه. هذه المنظومة تظهر كيف يمكن لتعاون بسيط، كالتنقل بين الأزهار، أن يخلق أثرًا ضخماً على إنتاجية المحاصيل واستمرارية الغطاء النباتي. -

الطيور – نقل البذور

تلعب الطيور دورًا مماثلًا في دعم تكاثر النباتات. فهي تستهلك الفواكه، ثم تخرج البذور عبر فضلاتها في أماكن جديدة قد تكون صالحة للإنبات. بفضل هذه العملية، تنتشر النباتات على نطاق أوسع، وتُتاح لها فرصة استعمار مناطق جديدة. ومن جانبها، تستفيد الطيور من العناصر الغذائية التي توفرها الثمار. هذا التبادل يعتبر أحد أسرار التنوّع الحيوي في الغابات والأراضي البرية، ويعكس مدى الترابط القوي بين المكونات الحية في النظام البيئي. -

الأسماك النظيفة – علاقات التنظيف

في أعماق المحيطات والبحار، نجد أسماكًا صغيرة تتخصّص في تنظيف الأسماك الكبيرة من الطفيليات وبقايا الطعام العالقة على جلدها وخياشيمها. تستفيد الأسماك الكبيرة من هذه الخدمة المجانية التي تحميها من الأمراض، وتُقلل من التهيّجات الجلدية. بالمقابل، تحظى أسماك التنظيف بغذاء وفير عبر التهام الطفيليات والمواد العالقة. هذا النوع من العلاقات شائع في البيئات البحرية ويعكس أشكالًا متعدّدة من التعاون بين الكائنات البحرية، حيث يعتمد كل منها على الآخر للبقاء والازدهار. -

النمل – زراعة الفطريات (نمل الأوراق)

من العلاقات المدهشة في عالم الحشرات علاقة نمل الأوراق بفطرٍ معيّن يقوم بزراعته والعناية به داخل مستعمراته. يقوم النمل بقصّ الأوراق ومضغها وتخميرها، ثم وضع هذه الخليط في حُجر خاصة لتوفير بيئة ملائمة لنمو الفطريات. يتحصّل النمل على غذائه من هذا الفطر، وفي الوقت نفسه يؤمّن للفطر بيئة آمنة لتربيته. تمثّل هذه العلاقة شكلًا متطورًا من أشكال الزراعة البدائية في الطبيعة، إذ نجد فيها توزيعًا واضحًا للأدوار: النمل يوفّر المواد الخام ويعدّ البيئة المناسبة، بينما يقوم الفطر بتوفير الغذاء. -

الطيور النظيفة على الثدييات الكبيرة

في السهول الإفريقية، يمكن ملاحظة طيور صغيرة تنقر فوق جلد الفيلة ووحيد القرن وغيرها من الحيوانات الكبيرة لتزيل عنها الحشرات والقراد والطفيليات. يحظى الحيوان الضخم بفائدة مزدوجة: النظافة وتخفيف التهيج والحماية من الأمراض. بينما تستفيد الطيور من الحصول على مصدر غذاء لا ينضب تقريبًا. في أحيان كثيرة، تتطور هذه العلاقة إلى مستوى من الألفة، حيث لا تُبدِي الحيوانات الكبيرة أي عدائية تجاه الطيور رغم اقترابها الشديد منها. -

العناكب – حماية النباتات

قد يبدو غريبًا الحديث عن العناكب بوصفها كائنات متعايشة مع النباتات، لكن بعض أنواع العناكب تبني شِباكها على سيقان وأوراق النباتات بحثًا عن الحشرات. بهذه الطريقة، تتحقق منفعة مزدوجة: تحصل العناكب على الفرصة لالتقاط الحشرات الضارة التي قد تهاجم النباتات، بينما تستفيد النباتات من تقليل معدلات الهجوم والضرر الناجم عن الآفات. على الرغم من أن العلاقة ليست محددة مثل علاقة النحل بالزهور، فإن وجود العناكب يساهم في الحفاظ على صحة النبات. -

الشعاب المرجانية – الطحالب الزوزانتيل

تعد الشعاب المرجانية من أكثر النظم البيئية تنوعًا وحساسيةً في البحار. ففي داخل أنسجة المرجان تعيش طحالب مجهرية تُدعى زوكسانتيل، تمارس التمثيل الضوئي لتوفير جزء كبير من الطاقة والغذاء للمرجان، وهو ما يساعده على بناء الهياكل الكلسية الضخمة. في المقابل، توفر الأنسجة المرجانية ملاذًا وحمايةً للطحالب من العوامل الخارجية، وتزوّدها بالمواد اللازمة لنموها. تكتسب الشعاب المرجانية ألوانها الخلابة من هذه الطحالب، وبمجرد فقدانها (وهي ظاهرة التبيّض)، يواجه المرجان صعوبات في البقاء، ما يعكس مدى ترابط الكائنين وحساسية هذا التعايش. -

العلاقة بين الطيور والحيوانات الرعوية

في السافانا الإفريقية، تتجوّل حيوانات مثل الجاموس والحمار الوحشي ضمن قطعان كبيرة، ويتبعهما أحيانًا طيور تبحث عن الحشرات التي تفرّ عند تحرك هذه الحيوانات. تستفيد الطيور من الوصول السهل إلى الفرائس، بينما لا تضرّ بالحيوانات المضيفة بل قد تساعدها أحيانًا في التخلّص من بعض الطفيليات والحشرات الطائرة. هكذا تتضح صورة تكامل الأدوار بين أشكال الحياة المختلفة في البرية.

من خلال هذه الأمثلة، يمكننا رؤية مدى مرونة الأنظمة البيئية، وكيف أنها تعتمد على التعايش والتعاون لضمان استمرارية الحياة. فالتعايش ليس مجرد صداقة عابرة، بل يشكّل ركنًا أساسيا في الحفاظ على التنوع الحيوي وحماية الأنظمة البيئية من الانهيار. كما يبرز الدرس الكبير الذي يمكن للإنسان أن يتعلمه: عندما تتحدّ الكائنات وتستفيد بعضها من بعض، تتضاعف فرص البقاء والازدهار. هذا ينطبق على الإنسان كذلك، سواءً على مستوى العلاقات الاجتماعية داخل المجتمع الواحد أو على مستوى العلاقات الدولية والبيئية.

القسم الثالث: التطفل في عالم المخلوقات الدقيقة والنبات والحيوان

لا تقتصر العلاقات البيولوجية على التعاون والتعايش، بل يشغل التطفل مساحة مهمة في معادلة الوجود. في علاقة التطفل، يستفيد الطفيلي من الموارد أو البيئة التي يوفّرها المضيف، بينما يتعرض الأخير لأضرار قد تتفاوت في شدّتها من التهيج البسيط إلى الأذى الخطير. فيما يلي بعض الأمثلة الهامة التي توضح تنوع أشكال التطفل وتأثيراتها على الأفراد والأنظمة البيئية.

-

بلازموديوم الملاريا – الإنسان

يُعدّ طفيلي البلازموديوم (المسبّب لمرض الملاريا) من أشهر الأمثلة على التطفل في عالم الميكروبات. ينتقل البلازموديوم عبر لسعة أنثى بعوضة الأنوفيليس، ليغزو خلايا الدم الحمراء في جسم الإنسان. يتكاثر داخلها ويدمرها، مسببًا أعراضًا حادة تشمل الحمى والقشعريرة والصداع. يستفيد البلازموديوم من خلايا الدم بوصفها بيئة مغذية، بينما يتكبد الإنسان عواقب صحية خطيرة قد تؤدي أحيانًا إلى الوفاة، خصوصًا في حال عدم توفر العلاج المناسب. -

الديدان الشريطية – الإنسان

تمثل الديدان الشريطية نموذجًا واضحًا للتطفل الداخلي. تدخل الجسم عبر تناول أطعمة ملوثة ببيوضها أو يرقاتها، لتستقر في الأمعاء وتمتص جزءًا من العناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان، ما يؤدي إلى سوء تغذية وفقر دم. يستفيد الطفيلي من الغذاء والمأوى داخل جسم المضيف، بينما يتحمل الأخير العبء الصحي والنفسي. -

الديدان الأسطوانية (الأسكاريد) – الإنسان

تشبه الأسكاريد الديدان الشريطية في اعتمادها على الأمعاء البشرية للحصول على المغذيات، ما يسبب اضطرابات هضمية ونقصًا في العناصر الضرورية لجسم المضيف. تطرح الديدان بيوضها مع براز الإنسان لتعود وتلوث البيئة المحيطة، ثم تنتقل مجددًا إلى أشخاص آخرين في دورة مستمرة من العدوى والتطفل. -

القراد على الثدييات

ينتشر القراد في البيئات المفتوحة ويلتصق بجلد الثدييات لامتصاص دمها، مما يسبب حكة وتهيجًا موضعيًا، وقد ينقل أمراضًا خطيرة مثل داء لايم. في هذه العلاقة، يكون القراد المستفيد الوحيد، بينما يضطر المضيف إلى تحمل العواقب الصحية المزعجة. -

البراغيث على الحيوانات والإنسان

تتغذى البراغيث على الدم، مسببة حكة شديدة وخدوشًا على سطح الجلد. وفي بعض الحالات، تنقل أمراضًا مثل الطاعون في التاريخ القديم. لا توفر البراغيث أي فائدة للمضيف، بل تخلّف وراءها سلسلة من المشاكل الصحية والأعراض المزعجة. -

الفطريات الممرضة للنباتات (مثل صدأ القمح)

تنتشر بعض أنواع الفطريات في عالم الزراعة، حيث تهاجم النباتات وتمتص مغذياتها مسببة أمراضًا تقلل من إنتاجيتها أو تقضي عليها. فمثلًا، فطر صدأ القمح يهاجم الأوراق والسيقان مسببًا بقعًا وتشوهات تؤثر على عملية البناء الضوئي. هذه العلاقة الطفيلية تلحق أضرارًا بالغة بالمزارع والاقتصاد الزراعي عمومًا. -

الفطريات الجلدية – الإنسان والحيوان

تشمل هذه المجموعة فطريات مثل التينيا التي تصيب جلد الإنسان أو فروة الرأس، وتتغذى على الخلايا الميتة أو الكيراتين. رغم بساطة العدوى في كثير من الحالات، إلا أنها تُسبّب حكة والتهابات مزعجة، وقد تتطلب علاجات موضعية أو فموية. -

الفيروسات – الإنسان

الفيروسات طفيليات إجبارية، إذ لا تستطيع التكاثر خارج الخلايا الحية. فعلى سبيل المثال، يدخل فيروس الإنفلونزا أو فيروس كورونا إلى خلايا الجهاز التنفسي ويستخدم آلياتها للتكاثر ونشر العدوى. يتحمل الإنسان أعراض المرض وضعف الصحة والمضاعفات المحتملة، بينما يستفيد الفيروس من الخلية المضيفة لنشر سلالته. -

البكتيريا الممرضة (مثل السالمونيلا) – الإنسان

تعيش البكتيريا الممرضة مثل السالمونيلا في الجهاز الهضمي عند تناول أطعمة ملوثة، فتسبب تسممًا غذائيًا وتشنجات في البطن وإسهالًا حادًا. هنا أيضًا، يستغل الطفيلي موارد المضيف للنمو والتكاثر، فيما يدفع الإنسان ضريبة هذه العدوى الصحية. -

البروتوزوا الممرضة في الأسماك

تنتشر بعض البروتوزوا المائية التي تصيب الأسماك، فتؤذي أنسجتها الداخلية وتسبب اضطرابات هضمية ونقصًا في القدرة المناعية. يشكّل ذلك تهديدًا لصناعات تربية الأسماك، ويتطلب جهودًا إضافية للوقاية والعلاج. -

البق الدامي – الزواحف

يشكل البق الدامي مصدر إزعاج واستنزاف للدم لدى الزواحف والثدييات على حد سواء. يمتص دم مضيفه ويُضعف صحته، وفي بعض الحالات قد ينقل أمراضًا جلدية أو دموية. -

الديدان القلبية – الحيوانات

تستوطن الديدان القلبية داخل القلب أو الأوعية الدموية لبعض الحيوانات، وخصوصًا الكلاب، مما يعوق تدفق الدم ويسبب إجهادًا على عضلة القلب. يمثّل هذا الشكل من الطفيليات واحدًا من أخطر التهديدات على صحة الحيوان. -

الطفيليات الميكروبية على الحشرات

تتهاجم بعض الفيروسات أو البكتيريا الحشرات، فتشلّ أجهزتها الداخلية أو تؤثر في قدرتها على التنقل والتكاثر، ما قد يؤدي إلى وفاة الحشرة أو ضعف تعدادها السكاني بشدة. -

الفطريات الطفيلية – الكائنات البحرية

تتسبب بعض الفطريات الطفيلية في أمراضٍ للأسماك والمحاريات، قد تودي بحياة المضيف أو تضعفه بحيث يصبح أكثر عرضة للافتراس أو الأمراض الأخرى، مما يخلّ بالتوازن الحيوي في البيئة البحرية. -

دود الجذور – النباتات

تهاجم الديدان الخيطية جذور النباتات، فتُكوِّن عقدًا تمنع امتصاص الماء والمعادن. يؤدي ذلك إلى ذبول النبات وانخفاض إنتاجيته. يستفيد الطفيلي من امتصاص نسغ الجذور، تاركًا النبات في حالة من الضغف الشديد. -

الفيروسات النباتية (مثل فيروس تبغ اللفائفي)

تدخل الفيروسات إلى خلايا النباتات مسببة تشوهات وأعراضًا مثل البقع والموت الموضعي للأنسجة. تنهار عملية البناء الضوئي، ما يقلل من قدرة النبات على النمو وإنتاج الثمار. بينما يستغل الفيروس الخلايا للتكاثر. -

القمل – البشر

يستفيد القمل من دم الإنسان الذي يمتصه عبر فروة الرأس أو مناطق أخرى من الجسم، متسببًا بحكة شديدة والتهابات جلدية. هذه الحشرة الصغيرة لا تمنح أي منفعة للمضيف، بل تزعجه وقد تنقل في حالات نادرة أنواعًا من التيفوس. -

الطفيليات الداخلية في الحيوانات البحرية

تستوطن بعض الديدان والأوليات في أجهزة الأسماك البحرية والهياكل الحيوية، ما قد يؤدي إلى اضطرابات وظيفية وضعف عام يجعلها فريسة سهلة أو يحدّ من قدرتها على التكاثر. -

الديدان الطفيلية في الطيور

تتطفل أنواع مختلفة من الديدان على الطيور، فتؤثر على أداء أعضائها الداخلية وتُضعف قدرتها على الطيران أو التكاثر، خاصةً إذا استشرت العدوى في أعداد كبيرة. -

طفيليات بين الكائنات الدقيقة

حتى في عالم البكتيريا والفطريات نفسه، هناك طفيليات دقيقة تتطفل على كائنات دقيقة أخرى، مستنزفة مواردها ومسببة اختلالًا في التوازن الميكروبي. وقد يؤدي ذلك إلى تحولات كبيرة في البيئة، كأن تطغى إحدى السلالات على غيرها وتُخلَّ باستقرار النظام.

تشكل هذه الأمثلة العشرون إطارًا واسعًا لفهم ظاهرة التطفل وتأثيرها على مختلف الكائنات الحية. ورغم أن العديد من الطفيليات يعرّض مضيفه إلى أضرار صحية أو اقتصادية، فقد تلعب دورًا مهمًا في حفظ التوازن البيئي في بعض الحالات، حيث تمارس نوعًا من الضغط الطبيعي على كثافة الكائنات المضيفة، ما يحدّ من انتشارها المفرط. ومع ذلك، فإن الخطر الأعظم يكمن في الطفرات وانتشار الأوبئة التي قد تكون مدمرة، كما يحدث مع بعض الفيروسات الوبائية في الإنسان أو النباتات.

من هنا، يمكن استخلاص عبرة مهمة: بينما يُظهر التعايش مدى تناغم الطبيعة حين تجتمع الكائنات على تبادل المنافع، يقدم التطفل درسًا معاكسًا حول كيفية استغلال كائنٍ ما لموارد كائنٍ آخر دون مقابل، وكثيرًا ما يتركه في حالةٍ من العجز والضرر. هذان النقيضان يحددان جزءًا من جوهر العلاقات البيولوجية التي تُثري التنوع الحيوي من جهة، وتُلحق الضرر بالحياة من جهة أخرى. في النهاية، يظل التوازن بين التعايش والتطفل عاملًا حاسمًا في استمرارية الأنظمة البيئية وصحة المجتمعات الحية، بما في ذلك المجتمعات البشرية.

القسم الرابع: التعايش الاجتماعي في الدولة الواحدة متعددة الطوائف والديانات

لا يقتصر مفهوم التعايش على العلاقات البيولوجية بين الكائنات الحية فحسب، بل يمتد ليشمل الحياة الاجتماعية للإنسان، بخاصة حين تكون الدولة متعددة الطوائف والأديان. في مثل هذه الدول، يتعايش أفراد من خلفيات دينية وثقافية مختلفة تحت مظلة وطن واحد، يشتركون في مؤسساته وقوانينه ويستظلون بحمايته. إنّ مدى نجاح هذا التعايش أو فشله يترك بصمات عميقة على استقرار المجتمع وازدهاره.

-

مفهوم التعايش الاجتماعي

التعايش الاجتماعي يُشير إلى قدرة مختلف فئات المجتمع على العيش جنبًا إلى جنب في انسجامٍ واحترامٍ متبادلٍ، رغم اختلافاتهم العقائدية والثقافية. ينعكس هذا المفهوم في التعاون الاقتصادي، والتسامح الثقافي، والاندماج المجتمعي، وسيادة القانون الذي يضمن حقوق الجميع بالتساوي. تمامًا كما هو الحال في التعايش البيولوجي، يتبادل الأفراد أو الجماعات المنافع المادية والمعنوية. على سبيل المثال، قد يشارك مواطنون من طوائف متنوعة في إنشاء مشاريع صغيرة تعود بالنفع على الجميع، فيتبادلون الخبرات والموارد، ويندمجون ضمن نطاق العمل الواحد. -

أهمية التعايش في تعزيز الاستقرار

عندما ينجح التعايش الاجتماعي، ينعكس ذلك في استقرار الوضع السياسي والاقتصادي للدولة. يتيح التعدد الديني والثقافي فضاءً واسعًا لابتكار الحلول والأفكار الجديدة، إذ يساهم تنوع الخلفيات في إثراء المجتمع. تمامًا كما هو الحال في التعايش البيولوجي الذي يعزز التنوع الحيوي، يسهم التعايش الاجتماعي في تعزيز “التنوع الإنساني” الذي يعدّ مفتاحًا للتطوّر. إذا أخذنا لبنان نموذجًا تاريخيًا – رغم تعقيدات المشهد السياسي فيه – نجده مثالًا لدولة ضمّت طوائف مختلفة، حيث ساهم هذا التنوع في إضفاء حراك ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، رغم ما صاحب ذلك من تحديات. -

العوامل التي تعزز التعايش

هناك العديد من العوامل التي تُعزز من فرص نجاح التعايش في الدولة الواحدة:

- التوعية والتعليم: عندما يتلقى النشء تعليمًا يشجع على قبول الآخر وفهمه، تنخفض حدة العداء أو الاحتمالات الطائفية.

- سيادة القانون والعدالة: يحقق القانون العادل توازنًا بين حقوق الجميع، فلا يشعر أي طرف بالغبن، وهذا ما يقلل النزعات الانفصالية أو العنيفة.

- الحوار الديني والثقافي: اللقاءات والمؤتمرات والندوات التي تُعقد لبحث القواسم المشتركة بين الأديان والطوائف تعزز من الروابط الإنسانية وتبرز القيم المشتركة كالسلام والتعايش.

- التنمية الاقتصادية: توفير فرص العمل وتحسين الوضع المعيشي يقلل من التوترات الطائفية، إذ ينصبّ تركيز الأفراد على تحقيق مصالح اقتصادية مشتركة.

-

التطفل الاجتماعي

رغم أن الصورة المثالية للتعايش اجتماعيًا تبدو جاذبة، إلا أن بعض الأفراد أو الجماعات قد تمارس أساليب شبيهة بالتطفل الاجتماعي، حيث تسعى للاستفادة من مقدّرات المجتمع أو طائفة أخرى دون تقديم مقابل حقيقي. يتجلّى ذلك في الاستغلال السياسي أو الطائفي، كأن يتم توظيف الشعارات الدينية للحصول على مكاسب مادية أو نفوذ سياسي، بينما يعاني المجتمع من الانقسامات والظلم. في هذه الحالة، يكون المجتمع مضطرًا لتحمّل أعباء هذه الممارسات الطفيلية، ما يؤدي إلى خلق بيئة من عدم الثقة والتوتر الدائم. -

أثر الصراعات الطائفية على التعايش

في حال تفاقمت النزاعات الطائفية أو الدينية، تتحول العلاقة بين المجموعات المتعايشة إلى علاقة صدامية قد تمزّق النسيج الاجتماعي برمّته. يصير المجتمع مسرحًا للعنف والتناحر، تمامًا كما يمكن أن تخرج بعض الطفيليات عن السيطرة في البيئات الحيوية وتؤدي إلى تدميرها. هذه الصراعات لا تقتصر على الساحة الداخلية، بل قد تمتد لتصبح حروبًا أهلية أو مدعومة خارجيًا، تهدد كيان الدولة ذاته. -

الدروس المستقاة من التعايش البيولوجي

يمكن للمجتمعات البشرية استلهام بعض الدروس من التعايش البيولوجي:

- احترام الخصوصية: كما تحترم الكائنات المتعايشة حدود بعضها وتتكيف مع احتياجات الطرف الآخر، يجب على المجتمع أن يحترم الأفراد والجماعات دون محاولة إقصائهم أو إجبارهم على التخلي عن هويتهم.

- المنفعة المتبادلة: يسعى كل طرف في العلاقة البيولوجية إلى الحصول على منافع دون إلحاق الأذى بالطرف الآخر. كذلك ينبغي للمجتمع أن يعزز القيم التي تحقق الخير للجميع، بدلًا من النزعات الاستغلالية.

- حماية التنوّع: يسهم التنوع في زيادة فرص البقاء والازدهار. في المجتمع الإنساني، التنوع الثقافي والديني يضيف زخماً فكريًا وابتكاريًا.

-

التعايش الديني وقبول الآخر

من أبرز مظاهر التعايش في الدولة متعددة الأديان هو القدرة على الاحتفال بالأعياد والمناسبات المتنوعة بسلامٍ واحترام. عندما يشعر المواطنون بأن دولتهم تكفل لهم حرية العبادة والتعبير، يتعزز ولاؤهم للدولة ومؤسساتها. وبالمثل، عندما يتعاملون مع أبناء الديانات الأخرى بإنصافٍ ومساواة، تنتشر قيم الرحمة والتعاون بدلاً من التعصب والتنفير. -

الأمثلة الواقعية

هناك دولٌ استطاعت تحقيق قدر نسبي من التعايش رغم تنوع طوائفها وأديانها، مثل سنغافورة التي تضم مزيجًا من الأعراق والأديان، وتتمتع باستقرارٍ اقتصادي واجتماعي نسبي بفضل سياسات حكومية مُحكمة في مجال التعليم والإسكان والعمل. وفي المقابل، تعاني دول أخرى من نزاعاتٍ طائفيةٍ حادة أفقدتها استقرارها وأدخلتها في دوّامة من العنف والحروب الأهلية. الفارقُ الأساسي يكمن في الإدارة الرشيدة للتنوع، واحترام الحقوق الأساسية.

في المحصلة، يعكس التعايش الاجتماعي في الدولة الواحدة متعددة الطوائف والديانات امتدادًا لمعنى التعايش البيولوجي، حيث يحتاج الجميع إلى بعضهم البعض بشكل من الأشكال. وحين يتوازن الأخذ والعطاء، وينتشر الاحترام والعدالة، تزدهر المجتمعات وتصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات. على النقيض، يمكن أن تتحول العلاقة إلى شكلٍ من أشكال “التطفل الاجتماعي”، حيث يُستغَل الاختلاف لبثّ الفرقة والتحكم بمقدرات الآخرين. إنّ نجاح التعايش لا يُقاس فقط بغياب الصراعات العنيفة، بل بمدى قدرة المجتمع على الاستفادة من تنوعه لتعزيز التقدم والازدهار.

القسم الخامس: التعايش الدولي ومدى صحة وإيجابية هذه العلاقات

تمتد فكرة التعايش من نطاق الدولة الواحدة إلى نطاق العلاقات الدولية بين مختلف الدول. فكما تتعايش الكائنات الحية في بيئة واحدة مستفيدة من مواردها وحافظة لتوازنها، فإن الدول أيضًا تحتاج إلى آليات تضمن لها التفاعل السلمي والتعاون في ظل عالم يشهد تزايدًا في الترابط الاقتصادي والتكنولوجي. لكن العلاقات الدولية، على غرار العلاقات البيولوجية، قد تتخذ أحيانًا طابع “التطفل” عندما تستغل دولة ما موارد أو مصالح دولة أخرى من دون توفير مكاسب متبادلة.

1 – مفهوم التعايش الدولي

يُقصد بالتعايش الدولي قدرة الدول على العيش المشترك والتفاعل الإيجابي في المجتمع الدولي، مع احترام سيادة كل دولة واستقلالها. يأخذ هذا التعايش أشكالًا متعددة: معاهداتٌ واتفاقياتٌ للتعاون التجاري أو الدفاعي، تحالفاتٌ عسكرية، شراكاتٌ تنموية، وتنسيقٌ دولي في القضايا البيئية والصحية. وعلى المستوى السياسي، يُعتبر احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة أساسيًا لترسيخ ثقافة التعايش بين الدول.

2 – أهمية التعايش الدولي

يتيح التعايش الدولي فرصة لتحقيق منافع مشتركة في مجالات عدة. فعلى الصعيد الاقتصادي، يسهم التعاون والتبادل التجاري في تنمية اقتصادات الدول المتعاونة. وعلى الصعيد الأمني، يؤدي التنسيق الاستخباراتي وتبادل المعلومات إلى مكافحة الإرهاب والحد من التهديدات المشتركة. وفيما يتعلق بالجانب الصحي، كما شهدنا في جائحة كورونا، برزت حاجة ماسة لتنسيق الجهود العالمية لمواجهة انتشار الفيروس وإيجاد لقاحات فعالة. كل هذه الأمثلة تشير إلى أن “التعايش الدولي” الإيجابي يمكن أن يجعل العالم أكثر أمانًا وازدهارًا.

3 – أشكال التطفل الدولي

رغم أن التعايش الإيجابي قد يكون ضرورةً ملحة، إلا أن بعض الدول تنتهج سياسات توسعية أو احتكارية، فتفرض سيطرتها على موارد دول أضعف دون أن تتيح لهذه الدول فرصة تحقيق مكاسب تعادل حجم الاستغلال. يعد الاستعمار القديم أحد أوجه التطفل الدولي الفج، حيث كانت الدول الاستعمارية تستغل ثروات المستعمرات وتفرض نظمًا وقوانين تضمن بقاءها في موقع القوة. أما في العصر الحديث، فقد يتجلى التطفل الدولي بأشكال أكثر خفاءً، مثل التلاعب بالأسواق المالية، أو فرض شروط اقتصادية مجحفة عبر الديون والقروض، أو تدخلات عسكرية غير شرعية. في هذه الحالات، تستفيد الدول الأقوى من موارد وطاقات الدول الأضعف، تاركةً وراءها أثرًا سلبيًا على الاستقرار والتنمية لدى الطرف الأضعف.

4 – نماذج من التعاون الدولي الناجح

وسط هذه الصورة المعقدة، هناك نماذج متوهّجة من التعاون الدولي المبني على التعايش الإيجابي:

– الاتحاد الأوروبي: يمثل أحد أبرز الأمثلة على التكامل الإقليمي، حيث اتفقت الدول الأوروبية على إنشاء سوق موحدة وعملة مشتركة (اليورو) وتنسيق سياساتها الاقتصادية والأمنية. رغم التحديات، إلا أن الاتحاد الأوروبي يشكّل مثالًا على كيف يمكن للدول أن تخلق إطارًا جامعًا يحقق المصالح المشتركة.

– الشراكات الإنسانية والتنموية: تُقدم بعض الدول المانحة مساعدات مالية وتقنية للدول النامية لتطوير بناها التحتية وتحسين قطاعاتها الصحية والتعليمية. هذا النوع من التعاون، إذا جرى بطريقة عادلة وشفافة، يمكنه أن يزيل الفجوات التنموية ويعزز السلام.

– اتفاقيات المناخ والبيئة: يعد “اتفاق باريس للمناخ” أحد أشكال التعاون الدولي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري. يتفق المجتمع الدولي على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو أمر يصب في مصلحة البشرية جمعاء.

5 – تحديات التعايش الدولي

رغم وجود هذه النماذج المشجعة، تبرز العديد من التحديات التي تحول دون تحقيق التعايش الدولي بالصورة المثلى:

– تضارب المصالح السياسية والاقتصادية: كثيرًا ما تضع الدول مصالحها القومية فوق كل اعتبار، ما يؤدي إلى صراعات ونزاعات.

– غياب العدالة في توزيع القوة: استمرار الفجوة التكنولوجية والاقتصادية والعسكرية بين الدول يؤدي أحيانًا إلى استغلال الأقوى للأضعف.

– المشكلات الحدودية والإرث التاريخي: تحمل بعض الدول إرثًا تاريخيًا من الصراعات والحروب، يصعّب إرساء قواعد الثقة والتعاون.

– التدخلات الإقليمية والأجندات الخفية: تسعى بعض القوى الإقليمية إلى توسيع نفوذها على حساب استقرار مناطق أخرى.

6 – دروس من عالم الكائنات الحية

إذا عدنا إلى أمثلة التعايش في عالم الكائنات الحية، نجد أن الاحترام المتبادل وتقاسم الموارد بالشكل الذي يضمن بقاء كل طرف هو الأساس لاستمرار العلاقة. وفي العلاقات الدولية، قد يحلّ مبدأ “ربح-ربح” (win-win) بديلاً عن مبدأ الاستغلال أو التنافس الصفري. كما يشير التعايش البيولوجي إلى أهمية التنوع والاختلاف، إذ قد يؤدي اختلاف القدرات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية إلى خلق تكامل دولي يعزز من تقدم الجميع، شريطة أن تتوزع الثمار بصورة عادلة.

7 – نحو بناء تعايش دولي أفضل

لتحقيق تعايش دولي أفضل، ثمة خطوات ضرورية:

– تعزيز القانون الدولي: لا يمكن تحقيق التعايش ما لم تُحترم مبادئ القانون الدولي، ويُحاسب من ينتهكه.

– إصلاح المنظمات الدولية: يُمكن لمجلس الأمن مثلاً أن يضمّ تمثيلًا أوسع للدول الفاعلة في المجتمع الدولي، ما يساعد على خفض مشاعر الظلم أو التهميش.

– تشجيع الحوار والتفاوض: يُعتبر اللجوء إلى الحوار الوسيلة الأضمن لتفادي النزاعات المسلحة ولفت الانتباه إلى مكامن الخلل أو التقصير.

– التركيز على التنمية المستدامة: عندما تُبذل الجهود الدولية المشتركة لتقليص الفقر والحد من التباينات الاقتصادية، تنتعش فرص التعايش الإيجابي وتتضاءل فرص الاستغلال.

8 – الخلاصة في السياق الدولي

كما في العلاقات البيولوجية، يبقى الخيار متروكًا للدول: إما اختيار مسار التعايش والتكامل، أو مسار التطفل والاستغلال. لا شك أن النظام الدولي المعاصر لا يخلو من الهيمنة والصراعات، لكن وجود أمثلة ناجحة على التعاون الإيجابي يؤكد أن الطريق إلى التعايش الدولي متاح. ويبقى على المجتمع الدولي، ممثلًا في حكوماته ومؤسساته الأممية والإقليمية، أن يرسخ قيم الحوار والعدالة والتنمية الشاملة، كي يصبح التعايش خيارًا استراتيجيًا لا مجرد شعارات بروتوكولية. وعندما تدرك الدول أن أمنها ورخاءها يرتبطان ارتباطًا وثيقًا برخاء الدول الأخرى، يصبح العالم أقرب إلى نظام بيئي متناغم، أشبه بالشعاب المرجانية التي تتبادل المنفعة مع طحالبها الداخلية للحفاظ على حياتها وتنوعها.

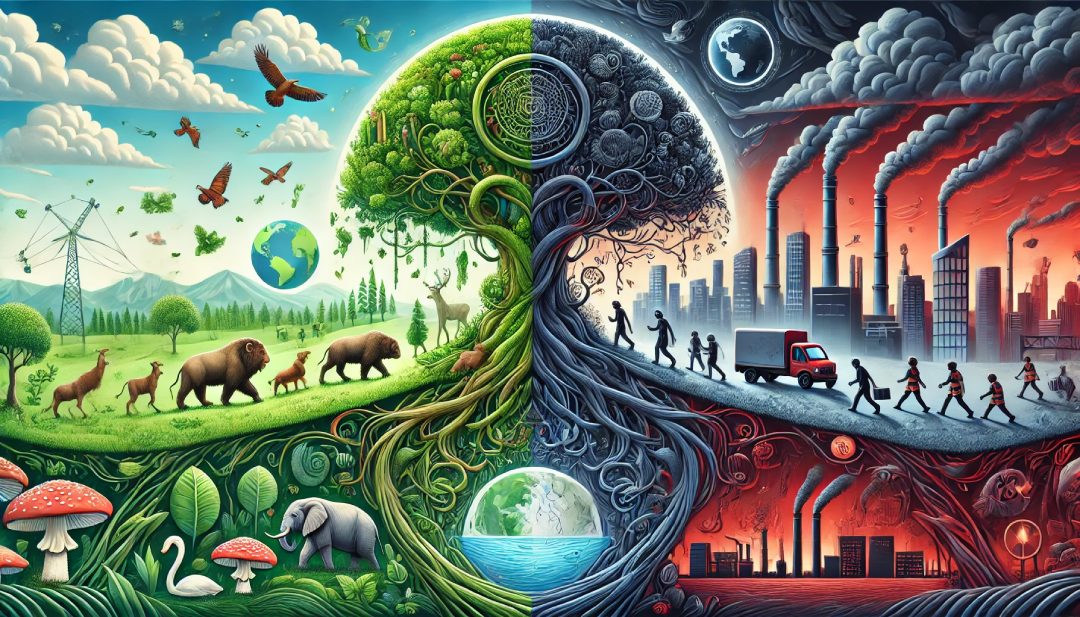

القسم السادس: التعايش مع الطبيعة والبيئة

يمتد مفهوم التعايش ليشمل العلاقة بين الإنسان والبيئة الطبيعية. ففي حين تتسم كثيرٌ من علاقات الكائنات الحية في النظم البيئية بالتوازن والتناغم، لم يستطع الإنسان دائمًا المحافظة على ذلك التوازن في تعامله مع الطبيعة. فبينما نجحت العديد من الكائنات في الوصول إلى أشكالٍ من التعايش المتبادل الذي يحافظ على الموارد ويضمن استمرارية الحياة، ظهر في السلوك البشري ما يشبه “التطفل” على البيئة، حيث يستغل موارد الطبيعة بشكلٍ مفرط، مما يهدد بتخريب النظام البيئي على المدى الطويل.

-

الإنسان كجزء من النظام البيئي

على الرغم من أن الإنسان يتمتع بقدرات عقلية وعلمية تميّزه عن سائر الكائنات، إلا أنه يبقى جزءًا من المنظومة البيئية الكبرى. فالأكسجين الذي يتنفسه مصدره النباتات والطحالب التي تمارس التمثيل الضوئي، والماء الذي يشربه يمر بدورة هيدرولوجية معقدة على كوكب الأرض، والغذاء الذي يقتات عليه يأتي من التربة أو البحار. يمثل هذا الترابط العميق علاقة تعايش على مستوى الكوكب، حيث يقدم النظام الطبيعي خدمات لا حصر لها للإنسان، بينما من المفترض أن يلتزم الإنسان بإدارة الموارد والحفاظ على التوازن الحيوي. -

أشكال التعايش الإيجابي بين الإنسان والبيئة

- الزراعة المستدامة: تعمل بعض المجتمعات الزراعية على تبني ممارسات تحافظ على خصوبة التربة، مثل الدورة الزراعية واستخدام الأسمدة العضوية، بما يضمن استمرارية إنتاج الغذاء دون إنهاك التربة.

- مناطق المحميات الطبيعية: يخصص العديد من الدول محميات للحفاظ على التنوع الحيوي ومنع انقراض الأنواع المهددة. تحمي هذه المحميات الأنظمة البيئية، وتوفر فرصًا للسياحة البيئية والبحث العلمي.

- الطاقة المتجددة: يمثل التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح أحد أهم صور التعايش مع الطبيعة، إذ يحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ويحمي المناخ.

- إعادة التدوير وتقليل النفايات: عند اعتماد سياسات تتيح تقليل النفايات البلاستيكية وغيرها، يتجلى شكل من أشكال التعايش المنضبط الذي يساهم في نظافة البيئة والحفاظ على الموارد.

- مظاهر التطفل الإنساني على البيئة

- الاستنزاف المفرط للموارد: يؤدي الصيد الجائر، وقطع الأشجار بشكل مفرط، واستخراج المعادن والنفط بأكثر من قدرة الأرض على التعافي، إلى خلل كبير في الأنظمة البيئية.

- التلوث الكيميائي: تصريف المصانع لمخلفاتها السامة في المياه والهواء يؤدي إلى تسمم الكائنات البرية والبحرية، وينعكس سلبًا على صحة الإنسان نفسه.

- التوسع العمراني العشوائي: يؤدي زحف المدن على المناطق الزراعية والبرية إلى تدمير الموائل الطبيعية، وإجبار الحياة البرية على الانحسار أو الانقراض.

- تغير المناخ: الاستهلاك المفرط للوقود الأحفوري تسبب في زيادة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يهدد بحدوث كوارث بيئية تؤثر على توازن الأرض بأكملها.

- الحاجة إلى التعايش في ظل التحديات البيئية الراهنة

إن ارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية، وزيادة معدلات التصحر، وتقلص التنوع الحيوي، كلها مؤشرات تنذر بأن أسلوب التطفل الإنساني على البيئة لا يمكن أن يستمر. يلزم الإنسان القيام بخطوات جادة لتحقيق توازن بين احتياجاته التنموية والحفاظ على النظام البيئي:

- تعزيز الوعي البيئي: عبر إدراج قضايا البيئة والمناخ في المناهج التعليمية والإعلام الوطني.

- سن تشريعات فعّالة: تضبط عمليات استغلال الموارد وتفرض عقوبات على الممارسات المسيئة للبيئة.

- تشجيع البحث والابتكار: ابتكار تقنيات صديقة للبيئة في قطاعات الطاقة والزراعة والصناعة والنقل.

- تعزيز التعاون الدولي: لأن مشكلات البيئة تتجاوز الحدود الجغرافية، لا بدّ من تنسيق عالمي للتصدي للتحديات المشتركة.

- دروس من الطبيعة

إذا تأملنا في أشكال التعايش الناجحة في الطبيعة، سنجد أنها قائمة على التوازن الدقيق بين الأخذ والعطاء. فالفطريات التي تتعاون مع جذور النباتات (الميكوريزا) توفر للنبات الماء والعناصر الغذائية، بينما تحصل على السكريات. والإنسان بدوره قادر على إعادة النظر في طريقة تعامله مع موارده البيئية بحيث يكون “أخذُه” للموارد مصحوبًا بـ“عطاء” يتمثل في الاهتمام بإعادة تدويرها وحمايتها وضمان استمرارها للأجيال القادمة.

في النهاية، إن تعايش الإنسان مع الطبيعة ليس مجرد خيارٍ أخلاقي أو ذوقي، بل هو ضرورة وجودية تقتضيها مصلحته ومصلحة الأجيال القادمة. فالأمثلة الحية من عالم الكائنات الدقيقة والنبات والحيوان تشير بوضوح إلى إمكانية العيش المتناغم في بيئات متنوعة، حيث يُحترم التنوع ويُستثمر لصالح الجميع. على الإنسان أن يختار: إمّا أن ينهل من دروس التعايش البيولوجي والإيكولوجي، أو أن يمضي في مسار التطفل والإضرار بالبيئة، وهذا لن يفضي إلا إلى تهديد بقائه ذاته على كوكب الأرض.

الخاتمة

لقد استعرضنا عبر هذا المقال المطوّل جوانب متعددة من ظاهرة التعايش والتطفل في شتى الممالك الحية، بدءًا من المخلوقات الدقيقة كالبكتيريا والفطريات، مرورًا بالنباتات والحيوانات، وصولًا إلى الإنسان والمجتمعات والدول. تكشّف لنا من خلال الأمثلة العشرون للتعايش والعشرون للتطفل أن الطبيعة تملك منظومات معقدة ومترابطة، تجعل كل كائن مهما صغر حجمه يلعب دورًا مهمًا في استمرار الحياة. وفي الوقت نفسه، رأينا كيف يمكن للكائنات أن تستغل موارد كائنات أخرى دون مقابل، فتُلحق بها ضررًا قد يصل إلى حد الهلاك.

من خلال إسقاط هذه العلاقات البيولوجية على الواقع الإنساني، نرى أن المجتمعات البشرية ليست بمنأى عن هذه القواعد الطبيعية. فالتعايش والتطفل مفهومان ينطبقان على العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية داخل الدولة الواحدة، كما ينطبقان على العلاقات الدولية بين الدول. فعندما تتسم العلاقة بالتكافؤ وتبادل المنافع، فإن الأطراف تتقدم نحو ازدهار مشترك؛ أما إذا اتسمت العلاقات بالهيمنة والاستغلال، فإنها تؤدي إلى نشوء أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، قد تنتهي بصراعات مدمرة.

لا شك أن قدرة الإنسان الفريدة على التفكير والتنظيم تمنحه فرصة تجاوز الأنماط السلبية، إذ بإمكانه استلهام القوانين والدروس من عالم الكائنات الحية ليحقق أفضل أشكال التعايش مع أخيه الإنسان ومع الطبيعة. ويمكن للدولة متعددة الطوائف والأديان أن تتعلم من شراكات الكائنات الدقيقة مع نباتاتها المضيفة، كيف أن الاحترام المتبادل والتعاون على المصالح المشتركة يسهم في بناء بيئة داخلية مستقرة ومثمرة. كذلك الشأن على الصعيد الدولي، حيث يمكن للدول أن تتعاون في مشاريع تضمن تبادلًا للخبرات والموارد على غرار ما يحدث في العلاقات التكافلية في أعماق المحيطات أو في جذور الأشجار.

إن نجاح التعايش البيولوجي في كثير من الأمثلة، رغم اختلاف الكائنات الحية وتنوعها، يطرح تساؤلًا مهمًا حول الأسباب التي تجعل الإنسان، بخلفياته الثقافية والدينية والمصلحية، يعاني من التعصب والنزاعات على نطاق واسع. قد يكون السبب هو عدم إدراك المصير المشترك الذي يربط البشرية بمصادر الحياة على الأرض، أو سطوة المصالح الفردية والجماعية التي تغلب الرؤية البعيدة المدى. وفي المقابل، فإن كل تقدّم يحققه الإنسان في مجال التسامح أو احترام التنوع أو الحفاظ على البيئة، هو دليل آخر على أن بإمكانه استلهام مفهوم التعايش الإيجابي من عالم الطبيعة.

من جانب آخر، يشير ظهور التطفل في الطبيعة والمجتمع إلى تحذير جليّ مفاده أن الاختلال في أي علاقة ينعكس سلبًا على النظام بأكمله. فعلى المستوى الحيوي، يمكن لطفيلي واحد أن يهدد موطنه إذا أفنى موارد مضيفه. وعلى المستوى البشري، يمكن لاستغلال شعب أو دولة أن يُقحم العالم بأسره في أزمات إنسانية وسياسية. ما يزيد الأمر تعقيدًا هو تسارع وتيرة التحديات المشتركة مثل تغير المناخ والأزمات الاقتصادية والصحية العالمية، والتي تستدعي أقصى درجات التعاون والتضامن. لذا، فإن أي نزعة نحو التطفل تضعف مناعة النظام الدولي وقدرته على مواجهة هذه التحديات.

في الختام، يبقى الأمل قائمًا في قدرة الإنسان على مراجعة مساره والسعي لصياغة علاقات أكثر عدلًا وتعاونًا، سواء على مستوى الأفراد داخل المجتمع أو على مستوى الدول. فكما تتشارك الكائنات في الطبيعة بأدوار متكاملة تحفظ لها استمراريتها، يمكن للبشر أن يديروا اختلافاتهم وتنوعهم بطريقة تُعلي من القيم الإنسانية المشتركة. إن تعايش الإنسان مع أخيه الإنسان ومع بيئته ليس مجرد خيار أخلاقي، بل هو ضرورة وجودية لضمان بقاء الحضارة الإنسانية واستمرارها نحو المستقبل. وإذا كان درسُ الطبيعة يقول إن الحياة تُزهر حين يتعاون الجميع، فإن على الإنسان أن يأخذ هذا الدرس مأخذ الجد، واضعًا نصب عينيه أن رفاهيته الحقيقية تبدأ حين يفهم أن مصيره مرتبط بمصير الآخرين، أفرادًا كانوا أم أممًا أم كائناتٍ تشاركه الحياة على هذا الكوكب.

كتبت بواسطة تشات جي بي تي